Werksbesichtigung bei der FBB Frischbeton + Baustoff AG Hinwil am 26. November 2024

Es gibt nicht gute oder schlechte Baustoffe. – Es gibt nur richtig oder falsch eingesetzte Baustoffe. Fundierte Kenntnisse sind für Zeichnerinnen und Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau eminent wichtig. Deshalb repetiert die ZI 22 c im laufenden Semester alle Baumaterialien und hat in diesem Rahmen Gelegenheit erhalten, die Herstellung von Baustoffen bei der FBB Frischbeton + Baustoff AG in Hinwil vor Ort zu erleben.

Die Firma produziert alle wichtigen Baustoffe, die für uns im Ingenieurbau zentral sind: Walz- und Gussasphalt, Kalksand- und Backsteine sowie Frischbeton, ohne den insbesondere moderne Infrastrukturbauten nicht zu realisieren wären. Auf zwei Rundgängen erhielten wir interessante Einblicke in die Produktionsprozesse für Kalksandsteine und Frischbeton.

Als einer von zwei Herstellern in der Schweiz produziert die FBB auch Kalksandsteine, die hautpsächlich für Wände in Untergeschossen und für Sichtmauerwerke Verwendung finden. Mit dem Bindemittel Weissfeinkalk aus der Kalkfabrik im glarnerischen Netstal und dem Sand aus eigenen Kiesgruben ist der FBB-Kalksandstein ein gänzlich einheimisches Produkt.

Weissfeinkalk aus den Silos, Sand und Wasser werden gemischt. Weissfeinkalk und Wasser reagieren chemisch und erwärmen das Gemisch.

Das Gemisch wird in Stahlformen zu Steinen gepresst, die anschliessend in den Autoklaven bei einer Temperatur von 200° C und 15 bar Druck dampfgehärtet werden.

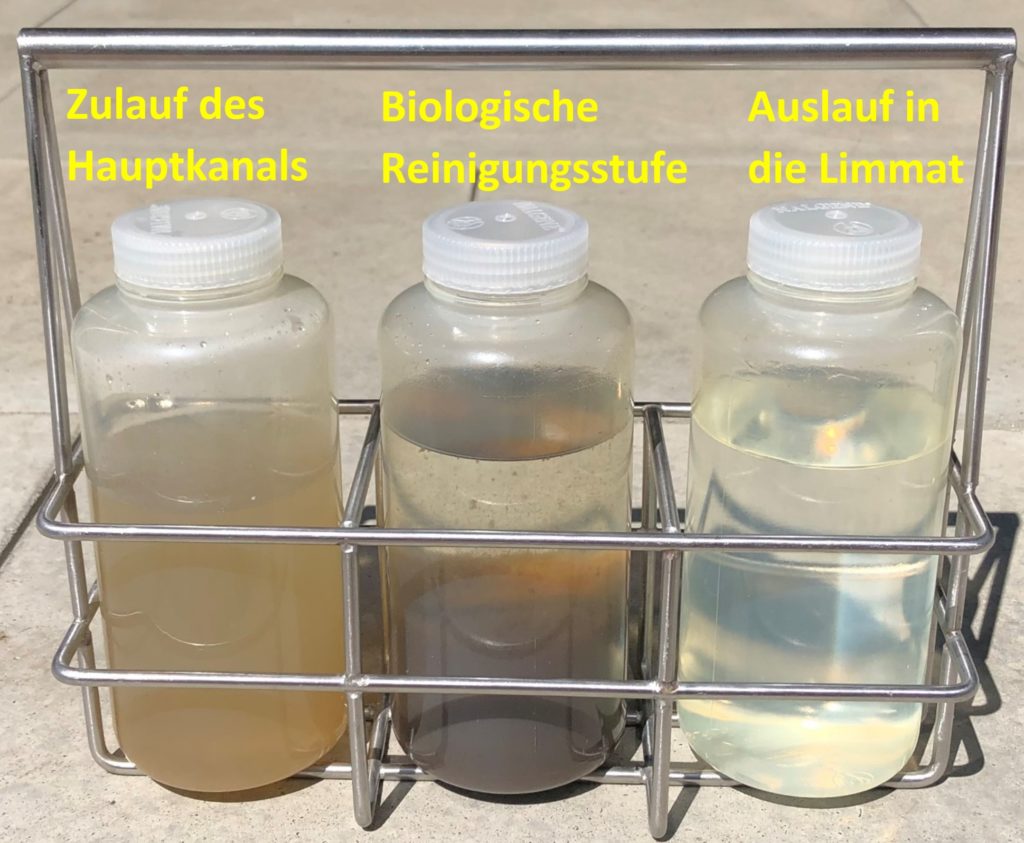

Die Grundbausteine für Beton, Kiessand und Zement, werden hauptsächlich per Bahn auf dem firmeneigenen Gleis angeliefert und über Förderbänder und Gebläse in grosse Silos verfrachtet. Die FBB sammelt auf ihrem Areal grosse Mengen Regenwasser und verwendet dieses nach gründlicher Aufbereitung als Zugabewasser für den Frischbeton. Im Betonwerk können alle Komponenten zentral und vollautomatisch aus den Silos abgezogen, exakt dosiert und gemischt werden. Alle möglichen Betonsorten können so hergestellt werden. Der Frischbeton wird umgehend mit Fahrmischern oder in Mulden auf die Baustellen transportiert.

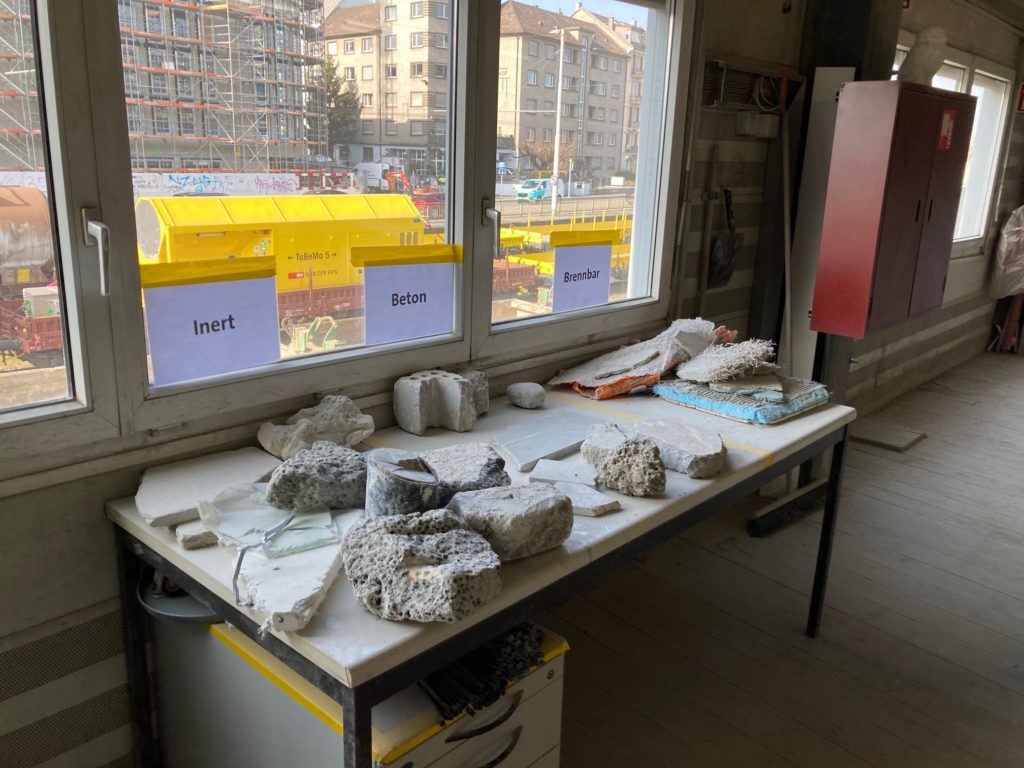

Nebst den frischen Gesteinskörnungen aus eigenem Abbau verarbeitet die FBB auch Recyclingmaterial in grossem Umfang. Ausbauasphalt aus dem Strassenbau und Betonabbruch von rückgebauten Gebäuden werden zerkleinert und aufbereitet, um sie wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen und als Gesteinskörnung für neuen Strassenasphalt oder Recyclingbeton zu verwenden. Ein ganz auf Recyclingmaterial ausgelegtes Belagswerk ist in Planung.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die FBB für die interessante Werksführung.

StW, 28.11.2024